阪急の車体は、ほとんどがマルーンで占められています。屋根にアイボリーが塗られており、そのアイボリーがマルーンを引き立てる役目を担っていますが、窓枠等に使われている銀色も、マルーンを更に強調する脇役として存在感があります。

そんな銀色ですが、9000系と2代目1000系の外観を見比べてみると、パッと見て少なくなっています。

9000系と1000系の銀色を比較

9000系と1000系の外観で銀色に違いが見られるのは、

- 前面の貫通扉部分

- 妻面の窓枠部分

の2ヶ所です。

前面の貫通扉部分

パッと見て分かるのは、先頭車両前面の貫通扉部分です。

9000系では貫通扉部分が銀色で覆われていますが、1000系ではマルーン塗装となっています。8000系以降の顔のデザインはちょっとずつ変化が見られますが、9000系と1000系を並べて見比べると、印象がガラッと変わっています。

皆さんはどちらが好みでしょうか?

尚、貫通扉の上にあるヘッドライト部分まで覆うように銀色が施されたのは6300系が最初です。6000系・7000系1・7300系2ではヘッドライト部分に銀色はありませんでしたが、8000系・8300系・9000系・9300系でヘッドライト部分まで銀色が施されています。

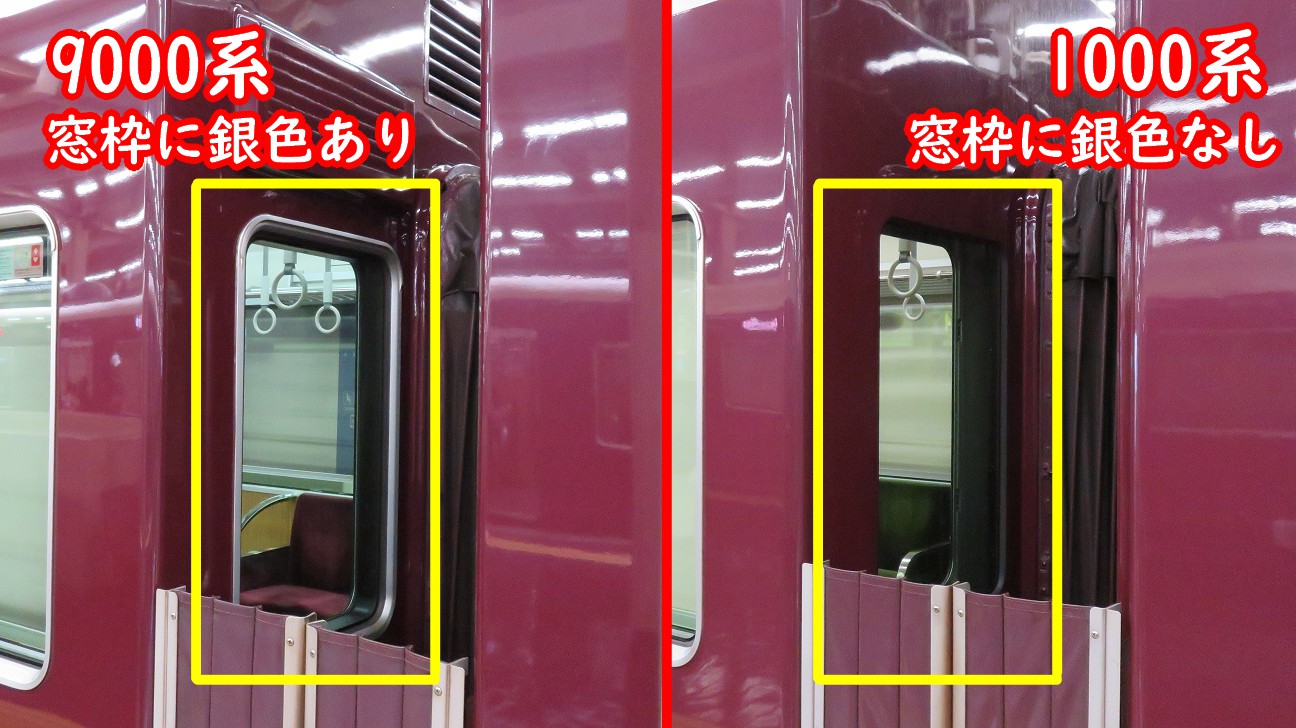

妻面の窓枠部分

9000系までは妻面の窓枠部分にも銀色が施されています。1000系では、妻面の窓枠部分の銀色が無くなりました。

阪急のプロ(?)なら瞬時に分かると思いますが、「それどこやねん?」と光の速さでツッコミを入れる人が多いと思いますので、画像を用意しました。

車両と車両の間にある窓のことです。9000系まではこの窓の枠に銀色が施されるという細部へのこだわりが見られますが、1000系からは無くなりました。そうなった理由は不明(調査不足でしたら申し訳ないです)。

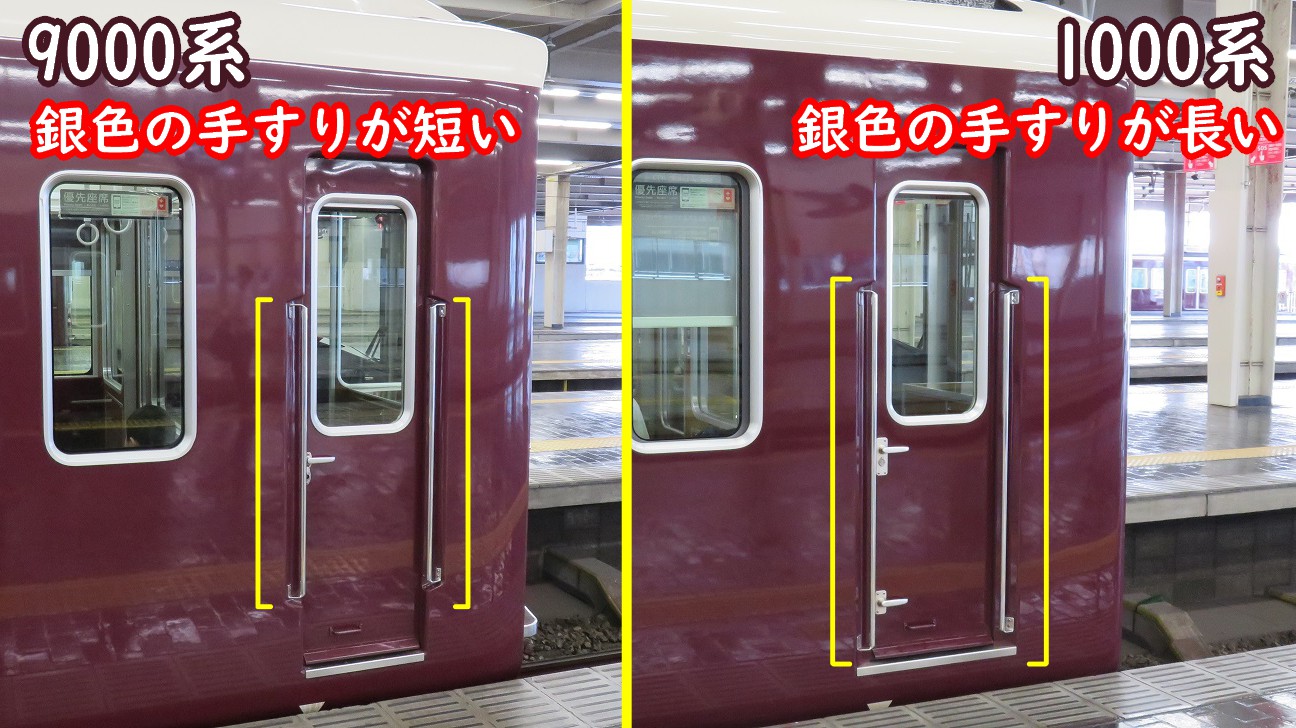

実は増えてるところも…

鉄道ファンは別として、移動手段として阪急を利用する人からすると、見る人は少ないと思いますが、乗務員室扉の手すりは1000系から長くなっています。

全体として銀色が減っていますが、手すりで使われる銀色は多くなっています。それと、銀色のドアノブも1000系では2つに増えてますね。

編集後記

マルーンに散りばめられた銀色もきれいね😺✨

関連記事